La Paz, 08 mars 2025 (ATB Digital) - La mort maternelle en Bolivie continue d’être l’une des tragédies les plus invisibles auxquelles est confronté le système de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées du pays. En février dernier, une jeune femme de 19 ans, enceinte de neuf mois, a perdu la vie après avoir accouché dans une zone reculée de la municipalité amazonienne de Puerto Rico, dans le département de Pando. Cet événement malheureux met en lumière les graves inégalités d’accès aux services de santé et l’importance de prendre des décisions opportunes dans les situations à risque.

La jeune mère a décidé de travailler à la récolte des châtaignes avec son compagnon, sans savoir que sa vie et celle de son bébé seraient menacées par des complications liées à l’accouchement. Dans un environnement précaire, loin des structures médicales, l’accouchement a été assisté par une femme responsable de la cabane, qui, avec d’autres femmes, a pratiqué l’intervention sans assistance appropriée. Après la naissance de son bébé, le placenta ne s’est pas détaché et une hémorragie dangereuse s’est déclenchée. Malgré les efforts déployés pour la transporter au centre de santé le plus proche, la jeune mère est décédée en cours de route, environ 14 heures après le début du travail.

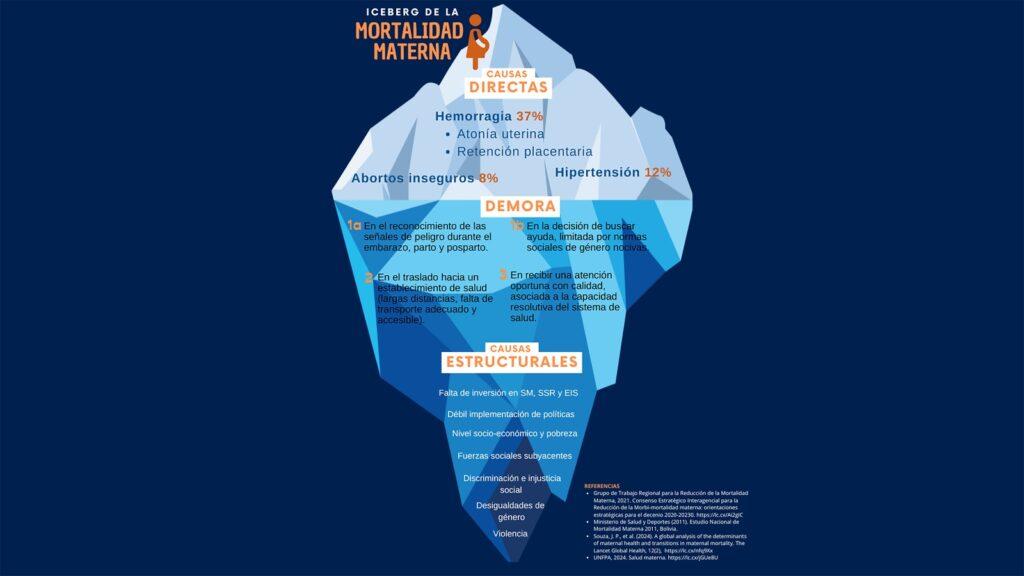

Ce cas illustre clairement ce que l’on appelle les « retards », un facteur déterminant dans l’augmentation des décès maternels. Dans ce cas précis, le premier retard concernait la reconnaissance des signes de complications pendant la grossesse et l’accouchement, tels que les hémorragies, et la décision de rechercher les soins médicaux appropriés. Le deuxième retard était lié au transfert vers le centre de santé, compte tenu de la distance qui séparait la patiente du lieu de soins approprié. Malheureusement, lorsqu’elle est finalement arrivée au centre médical, elle était déjà décédée. Cependant, il est essentiel de se demander si le centre de santé disposait des ressources nécessaires pour fournir des soins efficaces en temps voulu.

Les décès maternels en Bolivie reflètent les profondes inégalités et injustices de la société. En Amérique latine et dans les Caraïbes, environ 8 000 femmes meurent chaque année de complications évitables pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale (UNFPA, 2023).

L’étude nationale sur la mortalité maternelle en Bolivie (2011) indique que 68 % des décès maternels concernent des femmes autochtones, ce qui souligne les disparités en matière d’accès aux services de santé et de qualité des soins, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Le rapport indique également que les principales causes de mortalité maternelle dans le pays sont les hémorragies (37 %), l’hypertension (12 %), les avortements à risque (8 %) et les infections (5 %). Cependant, la réalité est encore plus complexe et, souvent, seule la « partie émergée de l’iceberg » est visible. Derrière chaque décès maternel, il y a des obstacles structurels importants qui contribuent à la tragédie. L’éloignement des communautés rurales des centres de santé, le manque de moyens de transport adéquats et la pénurie de personnel qualifié sont quelques-uns des facteurs qui aggravent les complications pendant la grossesse et l’accouchement.

Bien que 85,6 % des femmes enceintes en Bolivie bénéficient d’au moins quatre examens prénataux (EDSA, 2016), d’énormes lacunes persistent en matière d’accès, de qualité et de couverture des services de santé. Les femmes vivant dans les zones rurales, en particulier les femmes indigènes, souffrent le plus de ces inégalités, avec un accès limité à des soins de qualité et à des ressources optimales pour assurer leur sécurité pendant la grossesse.

Le FNUAP et d’autres organisations internationales ont souligné que tous les décès maternels sont évitables et qu’il est important de s’attaquer aux véritables obstacles qui limitent l’accès aux soins. La réponse doit être globale et impliquer les familles, les communautés et les systèmes de santé, afin de promouvoir l’information, l’éducation et le changement de comportement pour faire face aux risques encourus par les femmes enceintes. Il est également nécessaire de renforcer le système de transport et de veiller à ce que les femmes aient accès à des soins en temps voulu, en particulier dans les zones rurales et difficiles d’accès.

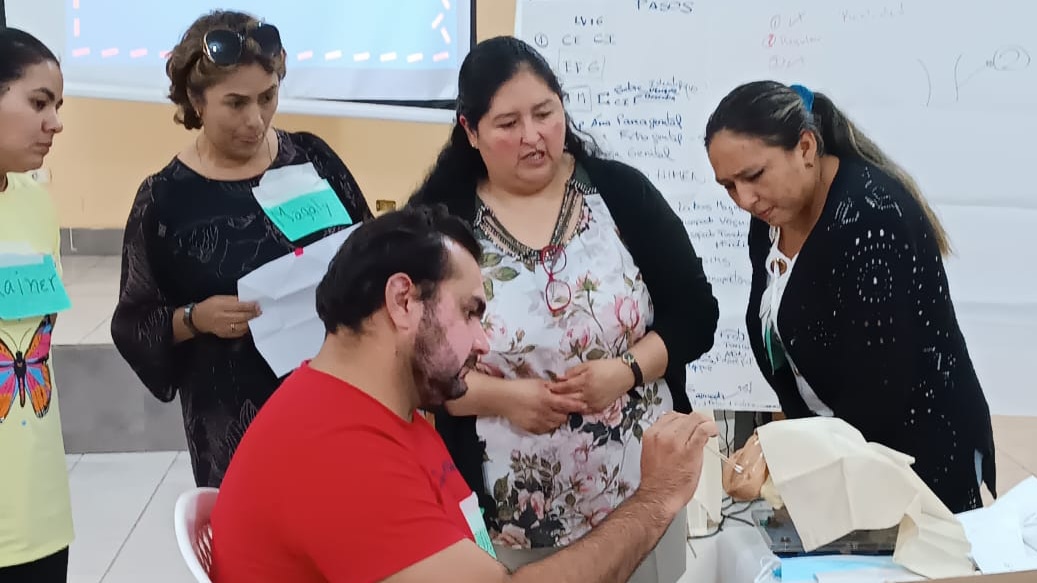

Le cas de Pando devrait servir d’appel urgent au renforcement des politiques de santé publique, en mettant l’accent sur l’équité et l’accès universel à des services de qualité pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation géographique, de leur appartenance ethnique ou de leur statut socio-économique. Dans ce cadre, le ministère de la santé et des sports met actuellement en œuvre le « Plan d’action pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, périnatale et néonatale en Bolivie », dont l’objectif est d’élargir l’accès à des interventions essentielles, complètes et de qualité dans le domaine des soins maternels, périnatals et néonatals. Ce plan est fondé sur une approche équitable, interculturelle et intersectorielle, avec une participation sociale et une approche inclusive. La mise en œuvre de ce plan met l’accent sur l’amélioration des processus et des systèmes d’information, la surveillance épidémiologique de la mortalité maternelle, périnatale et néonatale à tous les stades, afin de permettre une prise de décision et des interventions opportunes.

La mort maternelle ne doit plus être une tragédie invisible, mais une réalité qui mobilise la société et les autorités pour qu’elles agissent afin d’éviter d’autres pertes.

En fin de compte, chaque vie perdue est une occasion manquée sur la voie de la construction d’un pays plus juste, plus équitable et plus sain. Toutes les femmes, et en particulier les plus vulnérables, doivent accoucher dans des conditions de dignité et de sécurité, en préservant leur vie.

Le 8 mars, Journée internationale de la femme, est une date clé pour réfléchir aux progrès et aux défis de la lutte pour l’égalité des sexes, mais aussi pour mettre en lumière les problèmes persistants qui affectent les femmes, tels que le taux élevé de mortalité maternelle dans de nombreuses régions du monde. La qualité de l’accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques reste une préoccupation mondiale, en particulier dans les pays où les taux de pauvreté et d’inégalité sont élevés. Dans ce contexte, nous avons une occasion précieuse de renforcer les efforts en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, en garantissant le plein exercice de leurs droits, les droits sexuels et génésiques étant les plus humains de tous.

Références :

- UNFPA (2023). Déclaration commune en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles. https://acortar.link/QUJJj8

- Ministère de la santé et des sports (2011). Étude nationale sur la mortalité maternelle 2011, Bolivie.

- Institut national des statistiques (2016). Enquête démographique et de santé EDSA 2016.