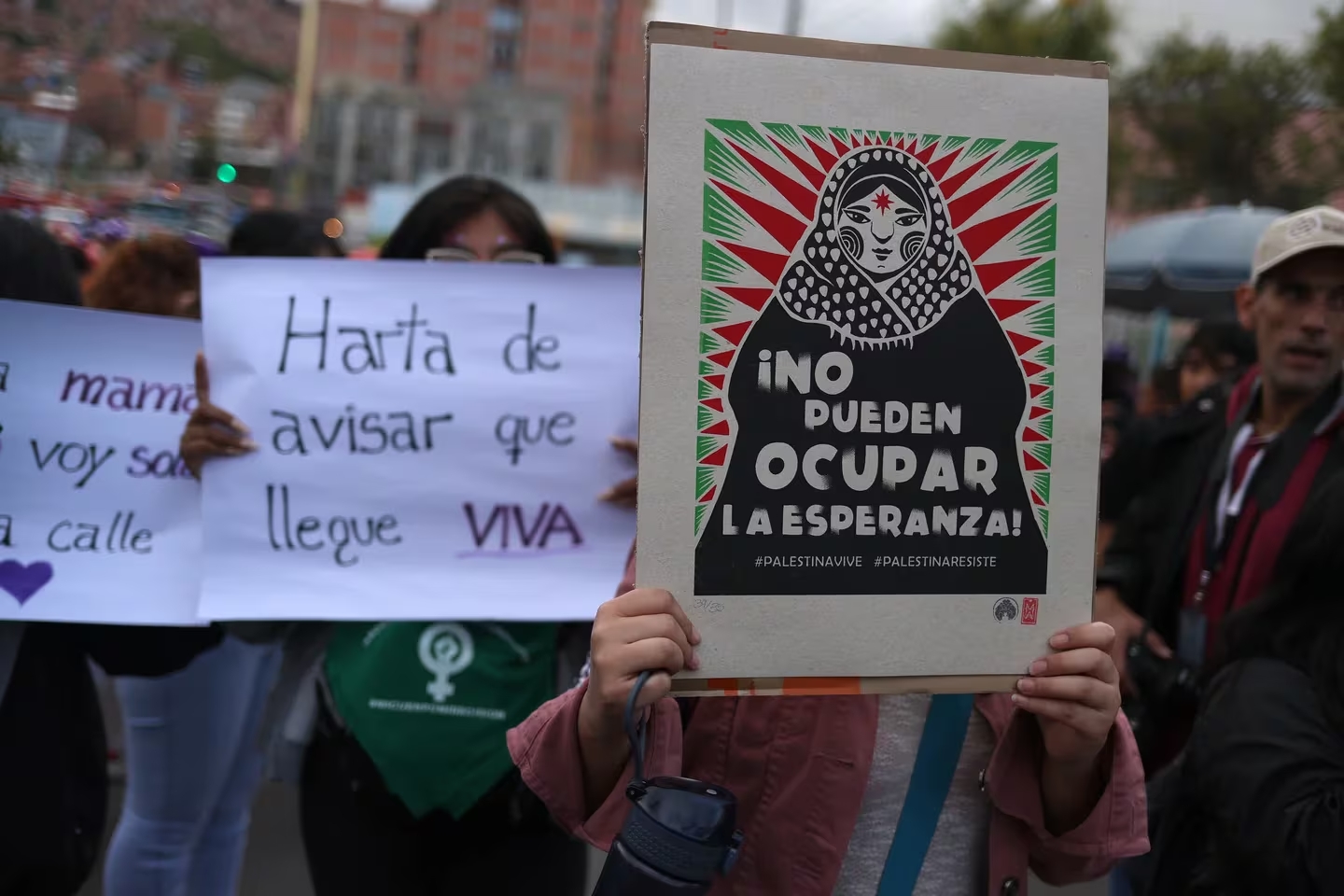

La Bolivie commémore la Journée internationale de la femme en évoquant le problème persistant de la violence à l’égard des femmes et en s’inquiétant des cas de morts violentes dont les victimes sont de plus en plus jeunes, comme dans le cas de Noelia, une adolescente militante des droits de l’homme dont les meurtriers étaient deux mineurs.

La Bolivie est « l’un des pays où les taux de violence à l’égard des femmes sont les plus élevés » et 75 % de la population féminine a subi une forme de violence dans sa vie, a expliqué à EFE Nidya Pesántez, responsable du bureau d’ONU Femmes en Bolivie.

Selon Mme Pesántez, les féminicides sont « très préoccupants » parce qu’ils sont « le résultat d’un processus » de violence qui peut commencer par des mots ou des gestes et s’intensifier jusqu’à la mort violente.

En 2023, la Bolivie a enregistré 81 féminicides et entre janvier et février de cette année, 12 cas ont été signalés, selon le bureau du procureur général.

Les autorités soulignent que le nombre de féminicides est inférieur à celui des années précédentes, mais les organisations féministes ont à plusieurs reprises mis en garde contre la moyenne déplorable de 110 cas par an depuis 2014.

(Le chiffre) a évidemment baissé, mais nous disons toujours qu’il s’agit toujours de pertes de vies de femmes et qu’elles ne peuvent pas être comptabilisées simplement comme des chiffres », a déclaré à EFE Carla Gutiérrez, directrice du centre de promotion des femmes « Gregoria Apaza ».

Elle a également déploré les « fémicides de filles de plus en plus jeunes », le fait que ces événements se produisent dans les phases d’apprentissage, bien avant le mariage, et les « cas de violence observés dans les écoles ».

C’est le cas de Noelia, dont le corps a été retrouvé le 14 février dans un terrain vague à El Alto, la ville voisine de La Paz.

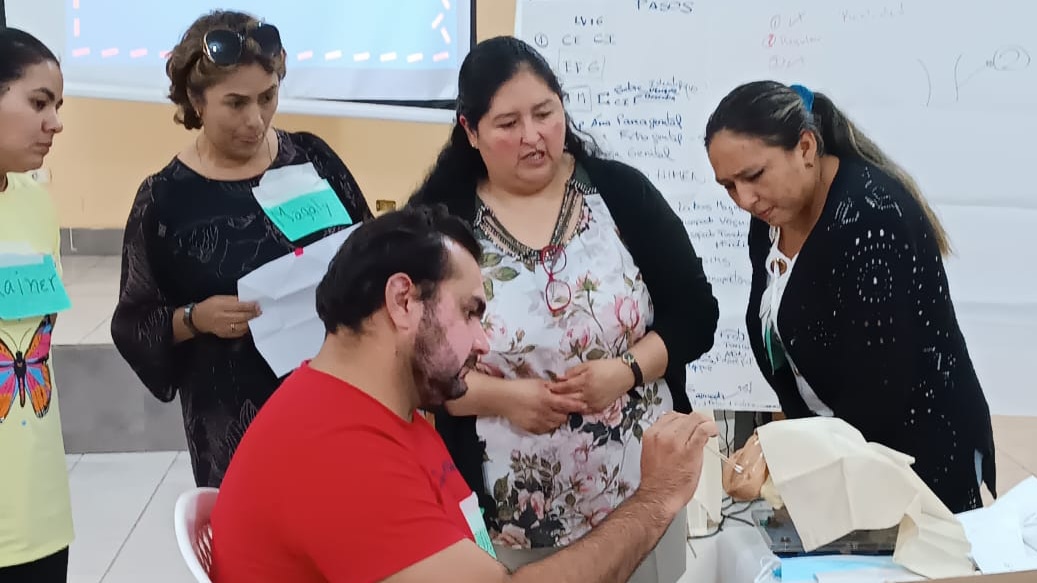

Noelia avait 17 ans et faisait partie d’un groupe de jeunes militants formés à la prévention des fréquentations violentes, a expliqué Mme Gutiérrez, dont l’organisation a assuré la formation avec le soutien du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

Après une sortie avec des amis, la jeune fille a été abusée sexuellement « et c’est la cause du féminicide », a déploré Mme Gutiérrez.

Les auteurs sont deux adolescents également âgés de 17 ans, dont l’un, celui qui a avoué le crime, venait de rencontrer la jeune fille, et l’autre était son ami et fait l’objet d’une enquête en tant que « coauteur » ou complice possible.

Le jeune homme qui a avoué a été condamné fin février à 6 ans de détention dans un centre de réhabilitation pour délinquants juvéniles.

La peine est inférieure aux 30 ans sans droit de grâce prévus par la loi 348 contre la violence masculine en vigueur depuis 2013, car l’accusé est mineur.

Mme Gutiérrez a souligné qu' »il est très complexe de devoir se charger d’une affaire contre un autre mineur », bien qu’il s’agisse de « mineurs qui ont été capables de commettre des agressions sexuelles et des féminicides, qui sont des crimes très graves ».

« Ce type de crime ne peut être jugé à la légère », a-t-elle déclaré, alors que l’auteur avoué, qui purgera une peine de 18 ans dans six mois, sera probablement libéré dans trois ans.

Le cas de Noelia a été condamné par les Nations unies, qui ont averti que les fémicides sont « des manifestations de la violence la plus brutale et la plus extrême à l’égard des femmes ».

Une violence qui semble s’être normalisée et qui s’accompagne d’une « méconnaissance » de la manière dont ces événements peuvent conduire au féminicide, a souligné Mme Pesántez.

« Je ne pense pas que la société bolivienne ait normalisé le féminicide, mais elle a normalisé la violence en tant que mécanisme de discipline à l’égard des femmes » qui, dans certains endroits, sont encore considérées comme des « êtres inférieurs » et « doivent être protégées », a-t-elle déclaré.

L’État, « en tant que garant des droits », doit investir dans la prévention, dans les « services essentiels » d’assistance aux victimes de la violence et dans la restitution de leurs droits afin que ces événements ne restent pas impunis, a-t-il ajouté.

Pour Gutiérrez, la normalisation se produit parce que le système patriarcal est encore « très fort » et parce que les médias exposent les cas de violence comme « un spectacle médiatique » manquant d’information ou de réflexion.

Selon lui, « un important travail de sensibilisation et d’information » doit être réalisé, tant par l’État que par la société.