Avec quatre meurtres violents de femmes transgenres, 2024 est devenue l’année la plus violente, au cours de laquelle, pour la première fois, un féminicide a été classé. Parmi les quelques avancées de cette administration figurent les avancées administratives, qui ont permis d’obtenir une couverture d’assurance maladie au sein des syndicats libres. Cependant, la stagnation des réglementations et des cas de violence, qui sont un symptôme de régression, suscite des inquiétudes.

La Bolivie traverse une crise politique, économique et sociale qui s’est aggravée en 2024 par le manque de dollars, de carburant, de médicaments et d’aliments. À cela s’ajoutent les protestations et les blocages provoqués par les dissensions internes au sein du parti au pouvoir. Les effets se font sentir dans les poches de la population, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables, y compris la communauté LGTBI.

2024 le plus violent, symptôme de régression

La nuit du 28 octobre, Yumiko marchait dans les rues de Cochabamba, en Bolivie. Elle se rendait à son travail, comme beaucoup d’autres femmes. Mais sur son chemin, elle a rencontré un groupe de personnes qui s’est approché d’elle pour l’attaquer.

Il ne s’agissait pas d’une agression ou d’une bagarre. Les coups ont été portés avec une telle méchanceté, une telle haine et une telle violence qu’ils ont provoqué une mort cérébrale qui, quelques jours plus tard, a éteint tout son corps.

« En termes de droits de l’homme de la population LGTBI, nous n’avons fait aucun progrès en 2024. Au contraire, nous reculons, nous revenons à des situations vécues les années précédentes. Cette année, nous avons pu assister de près à des cas très graves de violence physique à l’encontre de la population LGTBI, y compris des meurtres. En collaboration avec le bureau du médiateur, nous étudions ce que nous pouvons mettre en œuvre en 2025 pour mettre fin à cette situation », a déclaré Moira Andrade, directrice générale de Red Trebol de Bolivie et référente nationale du réseau latino-américain et caribéen des personnes transgenres.

Selon les données recueillies par Red Trebol, environ 70 plaintes pour violence et discrimination à l’encontre de la communauté LGTBI ont été déposées cette année. Pour la communauté, il s’agit là d’un symptôme de régression plutôt que de progrès.

Yumiko, comme beaucoup de femmes transgenres, confrontée à un manque d’opportunités, s’est consacrée au travail du sexe. Son cas n’a pas occupé de place dans l’agenda des médias qui, à l « époque, se concentraient sur la crise sociale. Tout ce qui est resté du crime, c’est l »appel à la justice de ses collègues sur les réseaux sociaux et la recherche d’aide pour l’enterrer.

Le meurtre de Yumiko est le quatrième crime de haine enregistré en Bolivie en 2024 et le troisième transféminicide de l’année, selon l’Observatorio de los Derechos LGBT. Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré publiquement parmi les chiffres annuels rapportés au cours des 15 dernières années, qui totalisent 28 crimes de haine, dont 21 sont des féminicides.

Mais il ne s’agit là que des cas corroborés par des témoins ou par les médias. Dans la mémoire collective de la population lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGTBIQ+), le nombre de personnes assassinées en raison de préjugés à l’encontre de leur identité sexuelle dépasse les 70.

« Ces données ne sont pas ventilées en fonction de l’orientation ou de l’identité au sein du ministère public, du bureau du procureur, de la police ou de toute autre entité de l’État. C’est pourquoi nous avons créé l’Observatoire », a déclaré Stephanie Llanos de l’Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural(ADESPROC) Libertad GLBT.

Le 10 avril, « Yessica », comme l’appelaient ses compagnes, a été emmenée par deux hommes - par le biais d’une tromperie - dans un cimetière de Santa Cruz pour obtenir un service sexuel. Là, ils l’ont forcée à se déshabiller, l’ont dépouillée de ses effets personnels et l’ont brutalement agressée. Ils lui ont coupé les cheveux, cassé les dents, coupé le visage et tranché la gorge.

Malgré les signes de cruauté utilisés, son cas n’a pas été classé comme un féminicide, ni comme un meurtre sur la base de son identité de genre, et encore moins comme un crime de haine. Les auteurs ont été retrouvés et les autorités ont affirmé que le motif du meurtre était le vol.

La victime n’a pas non plus été présentée comme une femme transgenre, mais comme un homme de 30 ans, identifié comme Yerko Mariobó.

« Lorsqu’une personne est retrouvée morte, elle n’est identifiée que sur la base de sa zone génitale. C’est pourquoi l’un des plus grands défis pour nous est d’avoir accès à la justice », a déclaré Mme Llanos.

Ainsi, les crimes de haine et les transféminicides sont perdus dans les statistiques déjà froides.

« Il n’existe pas de statistiques officielles car les autorités n’enregistrent pas les victimes en fonction de leur identité sexuelle. Elles s’appuient sur les documents d’identité officiels (cartes d’identité), qui souvent ne mentionnent pas l’identité sous laquelle les victimes vivaient ou étaient connues », a déclaré Paola Tapia, chef de l’unité des populations vulnérables et des diversités sexuelles au bureau du médiateur.

Mais la discrimination de la part des autorités et de la société génère une autre cause de sous-enregistrement. La peur de révéler leur identité. C’est la raison pour laquelle la plupart des crimes de haine homophobes ou transphobes ne sont pas signalés.

« Nous estimons que seule une personne LGBT sur dix signale un acte homophobe. Neuf autres se taisent par peur de révéler leur identité », a déclaré Cristofer Quiller, président du collectif LGBT de La Paz.

Le premier meurtre d’une femme transgenre qualifié de féminicide

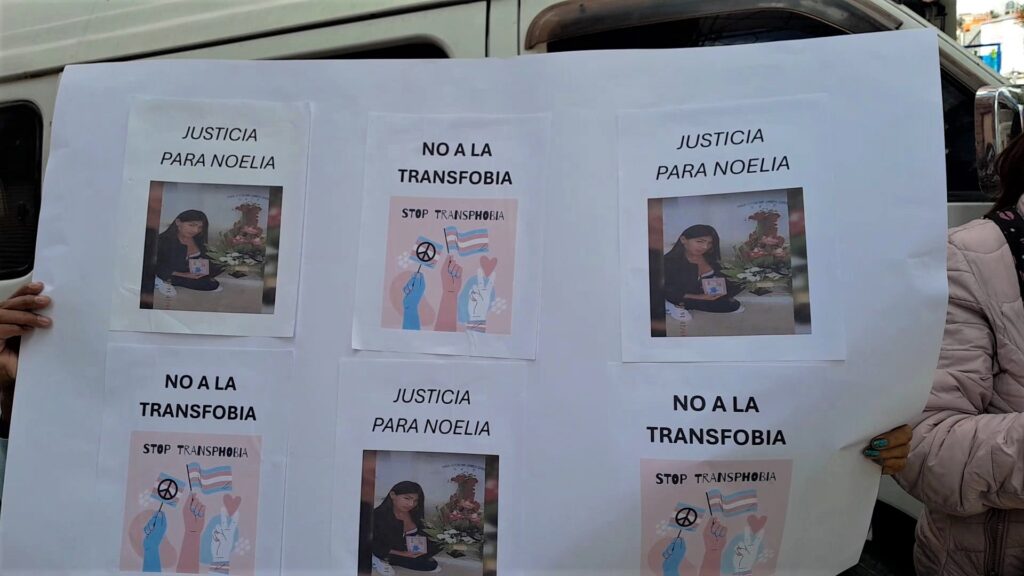

Noelia, une femme transgenre de 21 ans, est morte le 30 avril dans une auberge de la ville d’Oruro, poignardée violemment, vidée de son sang et laissée à l’abandon. Elle a été victime de la haine de son agresseur, un adolescent aux tendances homophobes qui, selon les enquêtes, a planifié le crime plusieurs jours avant même de rencontrer sa victime.

Son corps a été retrouvé deux jours après le crime. La société n’a pas remarqué son absence, tout comme elle n’a pas accepté sa vie. Elle est restée deux jours dans sa chambre. Elle n’a été retrouvée que parce qu’il était temps d’encaisser son loyer.

« Le meurtre de Noelia est un féminicide », a déclaré le procureur départemental d’Oruro, Aldo Morales, malgré les questions des journalistes et d’autres secteurs. « L’identité de genre de la victime était féminine, comme le reconnaît la loi 807, et il s’agit donc d’un féminicide », a-t-il déclaré.

« À ce jour, seules deux affaires de crimes de haine à l’encontre de la population LGTBIQ+ ont fait l’objet d’une condamnation, toutes deux pour homicide. Dans le cas de Noelia, à Oruro, le crime a été qualifié de féminicide, et nous devons maintenant attendre qu’une sentence soit prononcée. Dans ce cas, les médias et les autorités ont respecté l’identité de genre », a déclaré M. Llanos.

Pour la communauté LGBT, cette reconnaissance est très importante. Pour la première fois, une condamnation pour fémicide pourrait être obtenue pour le meurtre d’une femme transgenre. Le cas de Noelia ne sera pas un simple homicide.

Pour Andrade, bien qu’il existe une définition du féminicide accessible, il est regrettable qu’il ne soit pas possible d’avoir une phrase incluant la définition du transféminicide afin de rendre plus visible la situation de cette population. « Nous devons continuer à exiger des politiques publiques et à dénoncer l’absence de l’Etat », dit-elle.

Dans son évaluation, Gabriela Blas, représentante du collectif Wiñay Wara, a souligné qu’une question qui reste non résolue chaque année est celle des crimes de haine. « C’est quelque chose qui nous affecte, en particulier la population transgenre, de manière récurrente.

« Bien qu’une tentative ait été faite il y a deux ans pour modifier le code pénal, elle n’a pas abouti. Cette année, il n’y a pas eu non plus de progrès sur la question », a-t-il déclaré.

La sécurité sociale pour les unions libres, parmi les petites avancées

« Les avancées ont été très limitées, il y a eu de petites choses au niveau administratif, comme la question de l’amélioration de l’efficacité des unions libres. Concrètement, grâce à une résolution du bureau du médiateur, il a été possible d’accéder à la sécurité sociale pour les couples ayant contracté une union libre », a déclaré M. Blas.

En 2023, le Tribunal constitutionnel plurinational (TCP) rend l’arrêt constitutionnel n° 0577, daté du 22 juin 2022, qui donne le feu vert à l’enregistrement des unions de personnes de même sexe auprès du Service d’enregistrement civique (Serecí), à la suite d’un procès intenté par David Víctor Uruquipa Pérez et Guido Álvaro Montaño Durán en 2018.

Si le document est historique et reconnaît le droit de contracter une union entre personnes de même sexe, il ne reconnaît toujours pas plusieurs des implications de l’absence d’accès à une telle reconnaissance. La couverture sociale, l’héritage, l’indivision ou la filiation sont des questions qui n’ont pas été spécifiquement prises en compte.

Ainsi, en matière administrative, la résolution du médiateur fait partie des petits pas vers l’effectivité de la décision reconnaissant les syndicats libres.

« Cette résolution stipule qu’il suffit de présenter le certificat d’union libre pour avoir accès à l’assurance, ce qui n “était pas possible jusqu” à l’année dernière. Il y a eu plusieurs réunions avec Sereci et plusieurs problèmes n’ont toujours pas été résolus », a expliqué M. Blas.

Cela a simplifié les questions administratives. Un travail de socialisation a également été effectué auprès des fonctionnaires impliqués dans l’ensemble du processus.

La résolution est le résultat d’une série de démarches entreprises auprès des institutions compétentes depuis 2023. Bien qu’elle ne soit pas encore finalisée, des progrès ont également été réalisés sur les questions de succession.

« Il y a quelque chose sur lequel on n’a pas pu avancer, parce que cela concerne d’autres instances, sur la question de la filiation. Sereci s’en lave les mains, car il dit que tout ce qui n’est pas dans la phrase doit être traité par le législateur, comme la question de la filiation ».

Une impasse réglementaire

En 15 ans, la Bolivie a adopté huit lois pour la protection de cette population, telles que : La loi 045 contre le racisme et toutes les formes de discrimination, la loi 348 pour garantir aux femmes une vie sans violence, la loi 807 sur l’identité de genre, le code des familles et le processus familial, le décret suprême 1022, qui déclare le 17 mai de chaque année comme la journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie en Bolivie, 189 qui déclare le 28 juin comme la journée des droits de la population ayant une orientation sexuelle différente en Bolivie et le plan d’action national pour les droits de l’homme.

La Bolivie se prépare au quatrième cycle de l’examen périodique universel des droits de l’homme (EPU). La précédente recommandation de l’EPU faisait état de progrès minimes dans ce domaine.

« Recommandation : 115.14 Continuer à lutter contre la discrimination en élaborant une législation spécifique pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le statut social », indique la recommandation faite par le Honduras au gouvernement bolivien.

« Le 21 mai 2016, la loi 807 sur l’identité de genre a été promulguée. Elle vise à établir la procédure de changement du nom propre, des données sexuelles et de l’image des personnes transsexuelles et transgenres dans tous les documents publics et privés liés à leur identité, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit à l’identité de genre, à condition qu’elles soient majeures », peut-on lire dans le document.